Desde muy pequeñito me he estado preguntado cuándo uno “se hace mayor”; el hito exacto en el tiempo en el que ocurre este hecho.

Al principio, en los tiempos pleistocénicos de la E.G.B., recién comenzada la andadura en el colegio, “hacerse mayor” era llegar al lejano octavo curso, porque creías —iluso de tí — que ibas a ser el rey del mambo, y nadie osaría tocarte un pelo de la cabeza.

Después, casi sin darte cuenta, llegabas a ese punto de no retorno del último curso y, asombrado, veías que no ocurría nada especial. Tan sólo los fastidiosos cambios de la pubertad en el cuerpo: los gallos “desafinantes” en la voz, el acné de la cara y todo tipo de pelajos, distribuidos por los sitios más impúdicos de tu cuerpo, incluido (en forma de bigote) la parte superior del labio.

Entonces, te ponías la siguiente meta, los “lejanos” dieciocho años, la mayoría legal de edad, en la que ya podías votar y conducir por mitad de la ciudad con un coche potente y molón, haciendo lo que te diera la real gana, sin normas impuestas por nadie, incluidos tus progenitores, ya destronados del reino de tu infancia.

Impaciente porque llegase ese momento, y siendo de la generación de los O-O —término que describe a mi generación, y que se me acaba de ocurrir (perdónenme los puristas) —, tenías dos alternativas: O estudiabas o te ponías a trabajar: Y como a mí se me daba bien estudiar, continué en el instituto para hacer B.U.P. y C.O.U., y más tarde Ingeniería en la universidad.

Y al llegar a los dieciocho… ¡oh sorpresa!, tampoco pasaba nada espectacular, salvo el hecho de que los cambios en tu cuerpo se habían estabilizado, que ya no te hacían tanta gracia los pelajos del bigote, que, como una plaga de mala yerba, se habían extendido por toda la cara en forma de barba, y que volvían a salir y a salir cada vez más fuerte y más frecuentemente, por mucho que te empeñases en su afeitado.

En cuanto a lo de la legalidad y al derecho a votar, descubres que además tienes deberes, como la obligación de presidir una mesa electoral, y que lo de conducir no se te da tan bien como habías soñado, y menos “heredando” el Renault 4 de tu padre, el entrañable y destartalado “cuatro latas”, cuya potencia brillaba por su ausencia.

A partir de aquí, entras como en un agujero de gusano, y el tiempo se acelera de tal forma, que los años pasan como si fueran segundos: Terminas los estudios y empiezas a trabajar, y descubres que lo que creías que era “hacerte mayor” es en realidad “madurar”, y que lo de “hacerse mayor” es en realidad “hacerse viejo”, y tiene que ver más con la vejez y con el deterioro, tanto físico como mental, que provoca el desgaste de la vida en tu cuerpo.

La madurez se puede alcanzar a cualquier edad, conforme tu cuerpo (y sobre todo, tu mente), va creciendo. Se puede ser maduro siendo un renacuajo, y un inmaduro siendo un viejo decrépito. Además la madurez la vas cultivando con tus inquietudes, con tu experiencia, y con tus ganas de ir creciendo, sobre todo interiormente.

En cambio, la vejez es algo que es “ley de vida”, y que no puedes detener, inexorablemente, como no puedes hacerlo con el paso del tiempo.

Te empiezas a “sentirte viejo” la primera vez que te “llaman de usted”, y reaccionas desconcertado y desorientado, como si te hubiesen noqueado en un combate de boxeo, o cuando empiezas a tener dolores en las articulaciones al intentar recuperar la forma física después de demasiados años comportándote de manera sedentaria, con tu culo mal sentado en el asiento de la oficina, entre papeles y libros, o delante de la pantalla del ordenador.

O también, cuando te enteras por la tele que a partir de los cuarenta ya no te aceptan como donante de médula, o te llega una carta del médico al cumplir los cincuenta, para pedirte una muestra de heces y enrolarte así en el club de los exclusivos miembros del programa de prevención del cáncer de colon, y no eres capaz de leer las malditas y diminutas instrucciones que vienen junto al kit de “auto extracción”, debido a tu acuciante presbicia, por mucho que alargues el brazo, alejándolas de tu cara inútilmente y achiques tus ojos para forzar la vista, mentando, simultáneamente, a los progenitores del jovencito que las ha redactado.

A partir de este momento, o al sufrir una enfermedad, o cuando tu cuerpo no te da más que disgustos, puedes seguir la senda de dos caminos: El de tomártelo mal, de manera negativa, con lo que sólo conseguirás que tu alma (y de las que te rodean) se marchite al mismo ritmo que tu cuerpo físico, o el de intentar poner al mal tiempo buena cara, ser positivo y mantener tu alma joven y lozana el mayor tiempo que puedas.

En fín, que me he puesto filosófico…

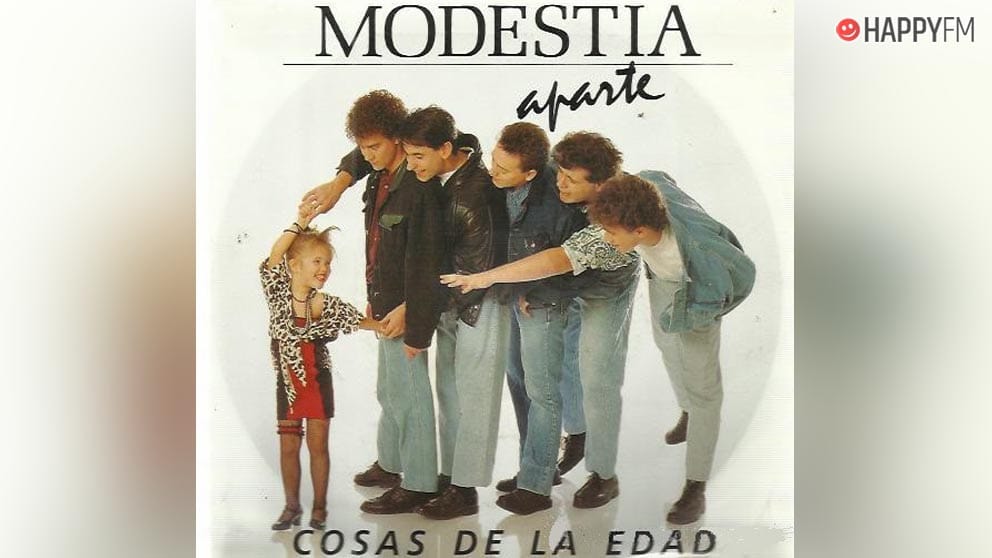

Como decía Modestia Aparte, un grupo de pop de los ochenta, que conocerás si eres tan viejo como yo:

Y qué más da… si son cosas de la edad.