Mientras intentaba completar todos los pasos para identificarme en el sitio web del INSS, que incluían, entre otras cosas, el diabólico momento de hacerse un selfie para identificarse, sujetando el móvil con la mano derecha, e intentando encajar cabeza, hombros y DNI (sujeto con la mano que quedaba libre, la izquierda) en una especie de plantilla (que por cierto, un olé para el que pensó en ella, que no tuvo en cuenta ni a los zurdos, ni a la gente que no puede sujetar su móvil con la mano derecha), y me esforzaba en poner la misma cara de panoli que todos tenemos en nuestro DNI, e intentaba pulsar con el pulgar derecho el icono de la pantalla del móvil que decía “Foto”, recibí una llamada telefónica, que dió al traste con todo el proceso.

Era Natalia, de Recursos Humanos, que me explicaba que al estar ya de baja en la Seguridad Social por parte de la empresa, al haber pasado ya 18 meses, debía acudir a la misma, y firmar el finiquito.

En un principio, se me cayó el alma al suelo. Al no haber pasado todavía el tribunal médico, y sin tener a nadie que te asesore y que te diga los pasos exactos que irremediablemente acabarán llegando, esperaba que este fuese el último de ellos.

Después de casi media hora intentando hacerme el selfie, que quedó como quedó, y de terminar de completar todos los pasos para entregar la documentación que me pedía el INSS, me enfrenté a mis miedos, y me planté, después de casi otra media hora mas de viaje en coche, en la entrada de las oficinas de mi empresa.

Tras no sé cuantos intentos, conseguí mal-aparcar mi coche en el único hueco que quedaba libre, una serie de sensaciones recorrieron todo mi cuerpo, sabiendo que este era el principio de mi inevitable fin laboral: Muchos, muchísimos momentos malos (de nervios, de estrés), pero también buenos, sobre todo al lado de mi compañero de departamento Diego, o del resto del personal, por los que me desviví todo el tiempo, intentando solucionar sus problemas, y diseñando programas que les hicieran el trabajo un poquito más fácil, incluso fuera de mi horario laboral.

He sido muy afortunado, porque he podido trabajar en lo que fue, desde siempre, mi sueño.

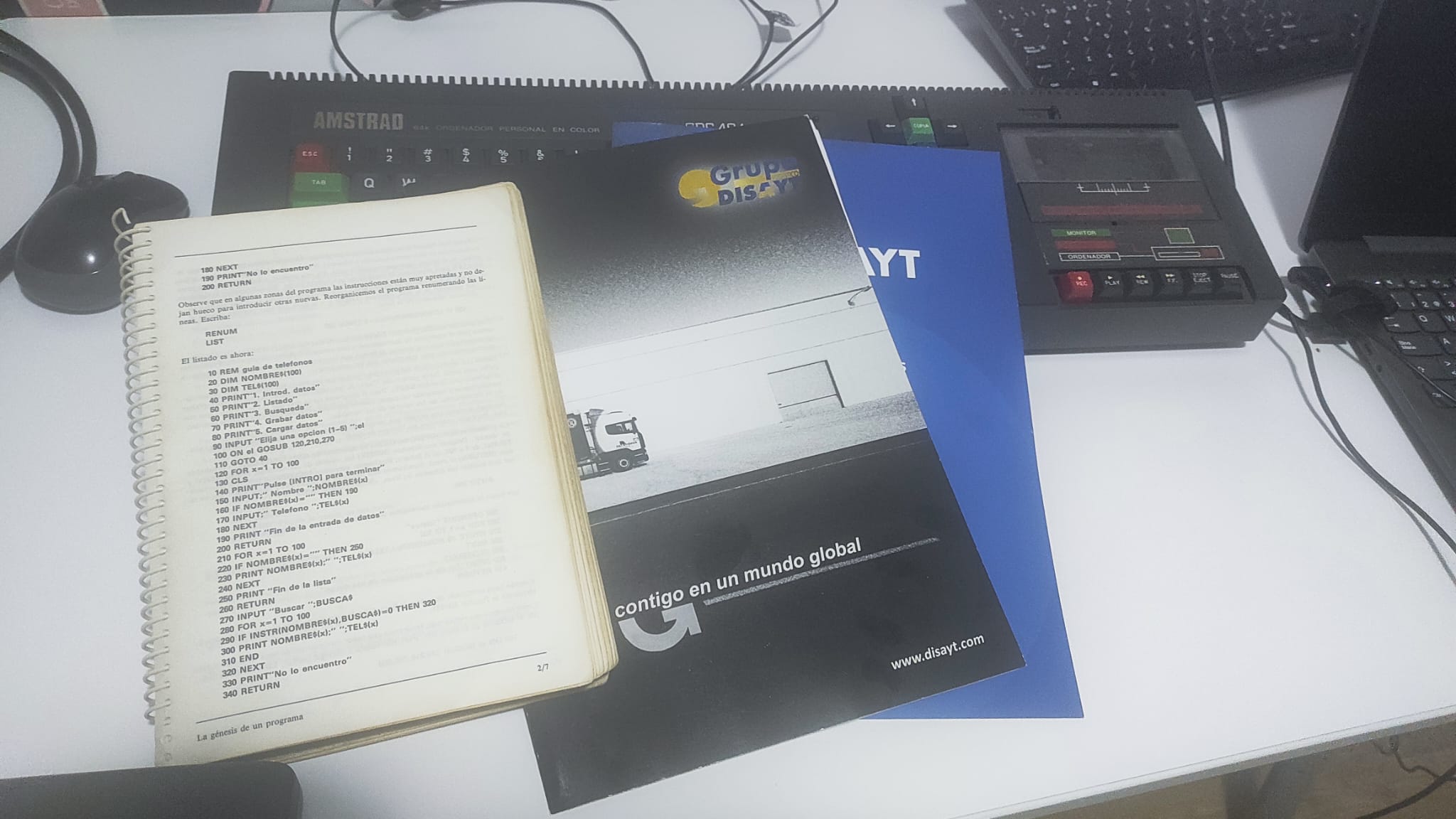

Desde que mi madre, cuando yo apenas tenía 15 o 16 años, me compró aquel AMSTRAD CPC 464, con su teclado tan psicodélico, su unidad de cinta de cassette y sus 64KB de memoria RAM, y en el que me pasaba horas y horas delante de su pantalla de fósforo verde, tecleando sin parar los listados incluidos en sus manuales, que deboraba con los ojos, y que, incomprensiblemente, entendía sin apenas esfuerzo, de una manera innata en mí.

Después de completar mi ciclo de estudios (BUP, COU y la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones), los dichosos 9 meses de ese inútil servicio militar, en el que por mucho que me cansé de decir que era Teleco, acabé de conductor de ambulancia, llegó el momento de iniciar mi vida laboral.

Por aquel entonces, empecé a trabajar en una empresa muy pequeña, que se llamaba SaferSoft.

Ese primer día, al salir, después de las 8 horas de trabajo, fue muy especial: ¡Estaba haciendo lo que me gustaba, que era programar, y además me pagaban por ello!

En un principio, mi contrato fue de tan sólo un par de meses, que se convirtieron en más de 13 años, luchando codo con codo con Miguel, mi jefe, y mi compañera Marian, hasta que el maldito maremoto de la dichosa crisis terminó con nosotros, y se llevó la empresa por delante.

Después de unos meses en el paro, donde aproveché para ponerme en forma físicamente, a base de caminar, y alimentarme de manera más saludable de lo que lo hacía, conseguí perder casi 25 kgrs. Con ello, rebajé mi tensión arterial, mi estrés, y, sobre todo, conseguí aumentar mi autoestima.

Y es que, aunque ya tenía casi cuarenta años, todo un anciano para lo que era mi trabajo de programador, confiaba en mí: Yo había seguido formándome, tenía muchísima experiencia, y, sobre todo, lo más importante, la misma ilusión de aquel ya lejano primer día de trabajo.

No hizo falta buscar demasiado: Cómo otras muchas veces, un cliente de SaferSoft, vino a buscarme, al enterarse de mi situación. Era Roberto, el jefe del departamento de informática de Disayt, la empresa en la que han transcurrido mis últimos días laborales.

Con todas esas sensaciones, y mientras unos cuantos compañeros salían a mi encuentro, diciéndome que me veían bastante bien, conseguí traspasar el quicio de la puerta de entrada, subir hasta el primer piso y llegar hasta el despacho del departamento de IT, como tantas veces lo había hecho, desde el 20 de marzo de 2012.

Después de un café, llegó el momento de la verdad: Recorrí lentamente los pocos pasos que me separaban del departamento de recursos humanos.

La cosa fue bastante rápida: Firmar el finiquito (que consistía, básicamente, en firmar el recibido de la parte proporcional de la paga extra de diciembre), y quedar a la espera (cómo no, nuevamente) de si me concedían o no la incapacidad permanente, para hacer lo mismo con la parte de los dos años de vacaciones.

Firmé sin titubear, recordando lo que me dijo en la última visita mi neuróloga de la CUN: Que para mí era lo mejor; que dejara de pensar en los demás, y que por una vez pensara en mí, para frenar, en la medida de lo posible, toda la oxidación que el maldito estrés provocaba en mis neuronas, y que aceleraba a mi amigo parki.

Pero cuando Eneko, el jefe de Recursos Humanos, apareció con una carpeta para que guardase mi copia del documento, no pude dejar de emocionarme: Aquella carpeta, de color azul, me recordó al dosier de bienvenida que me entregaron hacía casi 12 años, un 20 de marzo, en mi primer día de trabajo, y que, gracias a mi síndrome de Diógenes, todavía conservo.

Con lágrimas en los ojos, conseguí despedirme de todos los compañeros que me encontré a mi paso, y, ya en mi coche, lloré a moco tendido.

Porque comprendí que se empezaba a derrumbar el sueño de aquel niño de 15 años que una vez fuí.

Y porque comprendí que, querámoslo o no, todo cambia.