Hace apenas dos años, en el parqué de mi cuarto de estar, surgió de la nada una tienda de chucherías.

En realidad, nació de la imaginación de mi sobrina Nahia, en una de esas noches mágicas en las que mis sobrinos se quedan a dormir en casa.

Su mostrador era una caja grande de cartón, el embalaje de la silla de oficina que hacía pocos días había comprado para sentarme (y sentirme) más cómodo delante del ordenador, y que mi cuello no se cargara tanto.

Con su carita de niña buena, que sólo ella sabía poner, consiguió convencerme al instante para que le ayudara a decorarla, empapelando una de sus paredes con folios de varios colores.

Mientras yo cortaba pequeños trocitos de cinta adhesiva, ella iba pegando los folios sin prisa, poquito a poco y con cuidado, uno al lado del otro, hasta conseguir una forma ajedrezada.

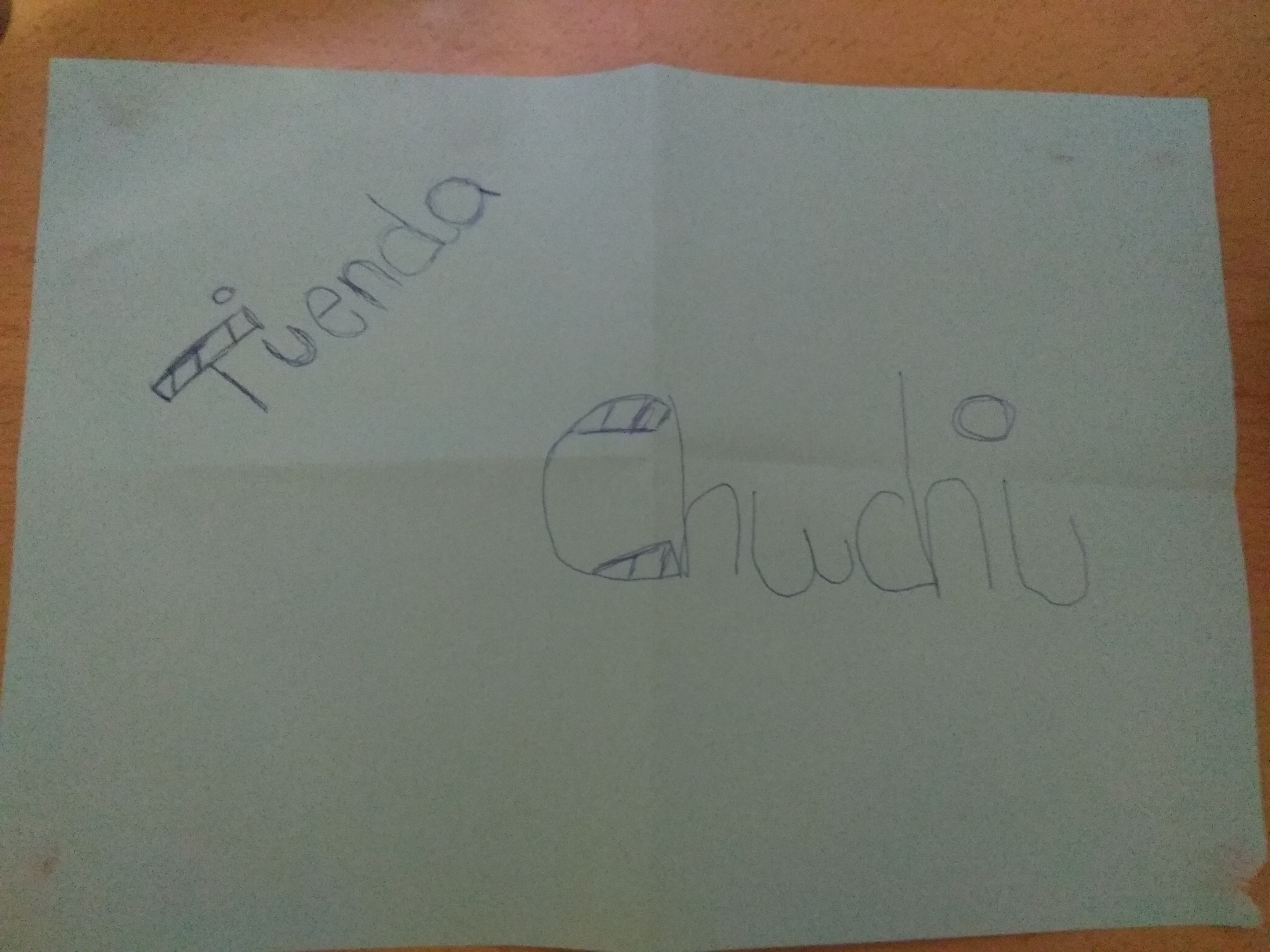

Antes de colocar el último, cogió un bolígrafo de color azul e inmortalizó en él y para siempre el nombre del establecimiento: “Tienda Chuchi”.

Yo estaba maravillado.

Con una simple caja de cartón y unos cuantos folios había conseguido llevar a la realidad el producto de su imaginación y ser feliz.

Incluso su hermano, que hasta entonces había estado desparramado en el sofá, entretenido con la Tablet que me había “cogido prestada”, nos miró con interés.

Aquella noche fue especial.

Aunque yo me hacía el remolón y estaba agotado, me convencieron para que jugase con ellos.

Con el mando de la tele, que hacía las veces de teléfono, llamaba a mi sobrina y le hacía un pedido de libros, chicles o caramelos, que mi sobrino traía a mi “sofá-casa”, montado en esa pelota gorda de goma de color naranja que tengo para mis ejercicios antiparkinsonianos, y que el había bautizado como “moto-bola”.

Al día siguiente, cuando ya se habían marchado y me puse a ordenar la casa, arrastré la caja hasta dejarla en una habitación, con la esperanza de que algún día volviéramos a revivir aquel momento.

Poco a poco, casi sin darme cuenta, ha ido pasando el tiempo, y mis sobrinos han ido creciendo y haciéndose más independientes.

Aquella tienda, que rebosaba vida y felicidad, ha ido apagándose, conforme sus ventanas se ensuciaban por el viento polvoriento que produce el paso del tiempo.

Esta mañana, al hacer la limpieza rutinaria, me he dado cuenta de que había perdido su magia, que se había apagado del todo, y que había vuelto a convertirse en una caja de cartón, ya vacía e inerte.

Algo en mi interior se ha resistido, probablemente motivado por el Diógenes interior, ese que todos y cada uno de nosotros llevamos dentro en mayor o menor medida, y que hace que nos aferremos a la seguridad del pasado, evitando que podamos avanzar hacia el futuro.

Y entonces me he dado cuenta de que mis sobrinos han crecido, y que ya tienen otras prioridades, y que poco a poco van olvidándose de los juegos infantiles, intentando ser mayores.

Que la tienda Cuchi ya no volverá a abrir nunca más sus puertas.

Y, con los ojos humedecidos, he arrancado con delicadeza el cartel que en su día colgó Nahia en su mostrador, y me lo he guardado junto con todos los dibujitos que me ha ido dedicando.

Y en su lugar he colocado el último cartel que colgará de sus paredes:

“Cerrada por derribo”.