Últimamente la gente me dice mucho esa frase.

Y cuando lo hace, irremediablemente, se dibuja una sonrisa en mi cara, a modo de agradecimiento.

Si soy sincero, al principio, mi cabeza hueca no se lo creía.

“Lo dicen por compromiso”, me engañaba a mí mismo, mientras intentaba salir de aquel socavón que encontré en mi tortuoso camino, aquel sábado otoñal a comienzos de octubre, y en el que caí de bruces, lesionándome el alma.

Al principio no tenía nada claro como salir de ese bache.

Creía, iluso de mí, que todo lo que había hecho hasta entonces no había servido para nada.

Que tenía la batalla perdida, y que el Parkinson, aparentemente, había ganado la guerra.

Ya no volvería a darme aquellos paseos por el monte, al romper la madrugada, cuando solo la Luna, y en contadas ocasiones, Venus, me acompañaban en mi camino.

Unas veces me desollaba los dedos y acababa desesperado, hasta que llegaba mi hermana con su palo imaginario y me atizaba en las costillas, medio en broma, siempre en serio, volviéndome a la realidad.

Otras veces me apoyaba en mi familia y mis amigos, deslizando mis palabras temblorosas en sus oídos.

O abrazaba y besaba a mis sobrinos, sabiendo que pronto refunfuñarán cuando lo haga, invadidos por las hormonas de la adolescencia.

O tiraba de mi propio orgullo, haciendo que aporreara las paredes del agujero con mis puños, hasta perforarlas, haciendo el hueco suficiente para poner un pie y avanzar un poquito más hacia la salida.

Poco a poco, me lo he ido creyendo.

Ha sido algo gradual, y casi sin darme cuenta.

A pesar del golpe tan duro, no me rendí.

Seguí con mis ejercicios de fisioterapia, y que Arantxa, mi fisio de la asociación, me enseña cada martes bromeando, entrándome complejo de cotorra del Loro-Park de Tenerife.

Seguí saliendo con mis amigos, y regalando mis beso-abrazos a diestro y siniestro.

Agradeciendo los regalos que esta vida me ha dado, unas veces materiales, en forma de cajita de madera esculpida por alguien que sabe lo que es la superación, y otras veces, las más, por la fuerza del cariño de tanta gente que me quiere.

Y salí del agujero, y comencé a caminar, al principio dando pequeños pasos, que poco a poco fui convirtiendo en grandes zancadas, aumentando la seguridad en mí mismo.

A ser constante, a no rendirme, a tirar para adelante, a toda costa.

A tragarme esas pastillas en forma de ladrillo de Madopar, sin pensar demasiado en si me harán o no efecto.

Ha ido pasando el tiempo.

Los minutos se han convertido en horas, y los días en semanas.

Hasta distinguir con claridad la diferencia entre aceptación y resignación.

Hace un mes conseguí mi triunfo. Volví a subir a lo alto del monte, y me sentí la persona más feliz del mundo.

Y también, sin darme cuenta, llegó la revisión con mi neurólogo.

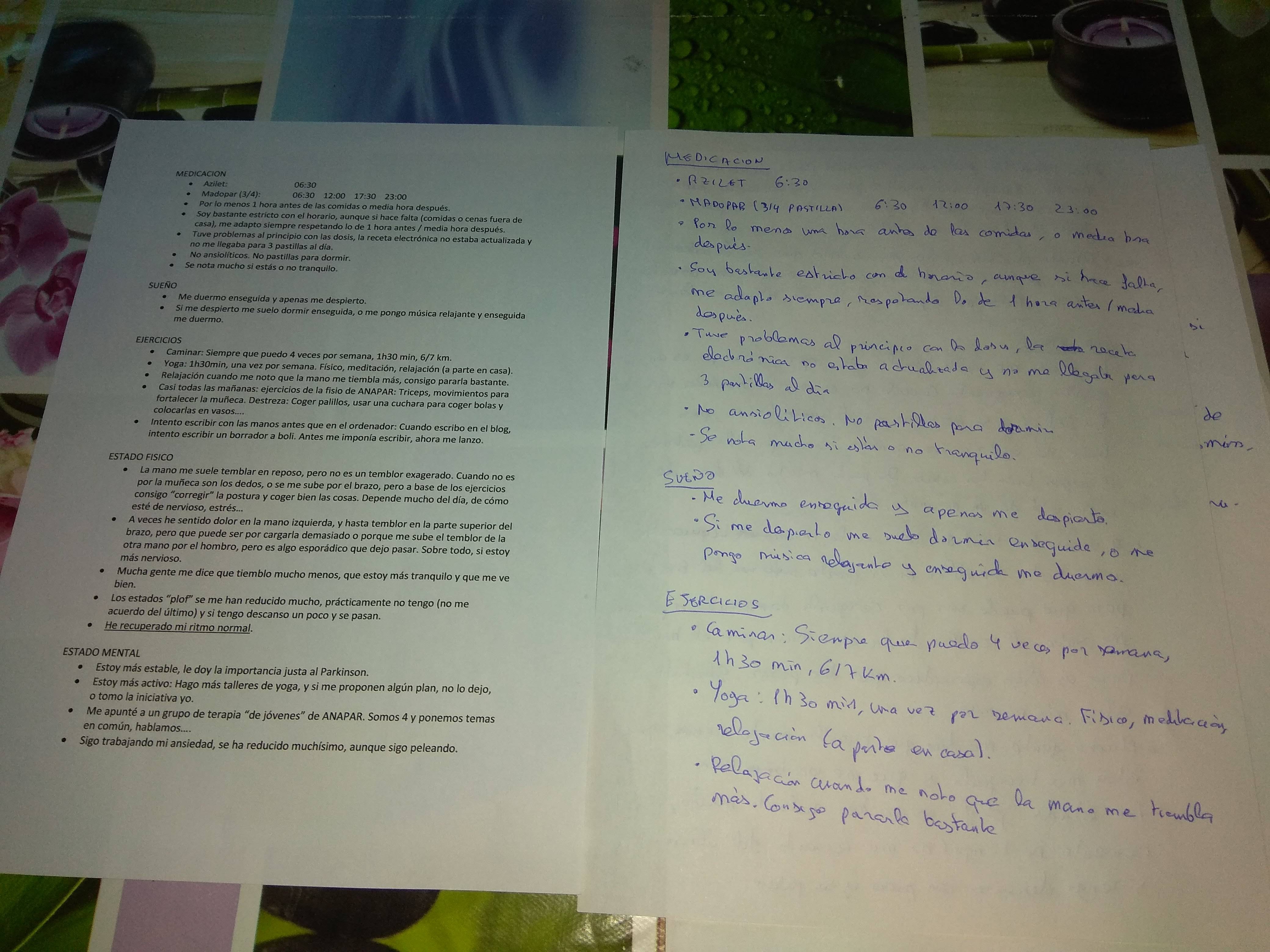

Y como siempre que tengo consulta, el día antes, me puse delante del ordenador, anotando cada detalle de lo que me ha ido ocurriendo a lo largo de estos meses: La medicación que he tomado, cómo ha sido mi sueño y los ejercicios que he realizado cada día; mi estado físico y mental, mis sensaciones…

Cuando acabé de releer el documento, ya impreso, “algo” me hizo coger unos cuantos folios y un bolígrafo bic y arrastrar mis pasos hasta la mesa de mi cuarto de estar.

Y, con lágrimas en los ojos, con un nudo en la garganta, comencé a garabatear en letra minúscula, tiñendo de manchas azules el lienzo inmaculado de los folios, copiando el documento por completo, palabra por palabra, apretando el bolígrafo con rabia.

Despacito, sin prisa.

Con algún que otro tachón, pero sin rendirme, completando cada frase.

Ya en la consulta, como siempre, mi doctor devoró con los ojos lo que había escrito, mientras mi hermana y yo esperábamos a que terminara.

Y esta vez algo fue distinto.

Esta vez no aumentó la dosis de medicamento.

Esta vez, su cara, otrora seria y preocupada, dibujó una sonrisa, al tiempo que sus ojos brillaban.

Y, mirándome a la cara, su voz sonó fuerte y clara, rompiendo el incómodo silencio:

- Te veo bien.