Mi sobrino Ibai, del que he hablado varias veces en este blog, viaja en estos momentos en un autobús, empezando a disfrutar de su viaje de estudios, mientras que Nahia, mi sobrina, espera impaciente a que le toque su turno.

Esto me ha hecho recordar el que hice junto a mis compañeros de la EGB, cuando eramos unos críos con ínfulas de adulto, a nada más y nada menos que a la lejana villa de Calella, allá por la remota región de Barcelona.

Así que sí… esta es otra historia del abuelo Cebolleta, intentando extraer de sus electrificados sesos la mayor parte de sus recuerdos. Sicilia, mil novecientos ochenta y pico…

Por aquel entonces, a mediados de los ochenta, no vendíamos merchandising. Nada de chándales ni de camisetas molonas con el logo personalizado del viaje, aunque si que teníamos lotería, que intentábamos colocar puerta por puerta, como ahora, o avasallando a la gente por la calle, intentando endosarles uno de los boletos.

Lo nuestro era algo más imaginativo: Utilizábamos otras formas para aumentar nuestros escuálidos fondos, que probablemente ahora serían, al menos, más que cuestionables.

Despeluchábamos las hojas de los periódicos y las revistas que teníamos por casa, o nos agenciábamos vidrios de todo tipo, vaciando hasta la última gota el contenido de las botellas que caían en nuestras manos.

Recogíamos pequeños tesoros encontrados en nuestro pequeño maná, nuestra querida calle, esa fuente inagotable de recursos cuando eramos pequeños: “metales preciosos” en forma de chapas, y hasta el pesado portón trasero de un Renault 4, que misteriosamente alguien encontró abandonado, y que todos nos afanamos en arrastrar hasta el trapero, cuan hormigas llevando un enorme trozo de pan a su hormiguero.

Incluso, Iosu, tutor de la clase y profe de Naturales, nos animaba a pintar águilas y animalejos de todo tipo, que nosotros intentábamos plasmar de manera lo más realista posible (o desastrosa, en mi caso) en una especie de chapas de aquellas que se ponían en la ropa con un enorme imperdible, y que después vendíamos clandestinamente en el rastro, visita sagrada e ineludible en los domingos de mi niñez.

¡Si hasta repartíamos la revista que editaba el Ayuntamiento, y que algunas veces, no se muy bien por qué, no llegaba a los buzones!

Por aquel entonces, yo era el encargado de recaudar y custodiar los fondos de la mejor clase, la mía, la A, que chinchen mis otros compañeros de la EGB.

Guardaba celosamente todo lo recaudado gracias a los trabajitos antes mencionados, junto con las mensualidades (o “semanalidades”, mi viejo cerebro no llega a tanto), que religiosamente aportaban nuestros generosos padres, y que pasaban desde sus bolsillos a una cuenta de la ya extinta oficina de la Caja Municipal de Pamplona, haciendo un transbordo temporal en mi vieja lata de color azul, de aquellas de abrillantar metales, que olía horriblemente mal.

De los detalles monetarios ya no me acuerdo; la lata contenía todo tipo de monedas: Las doradas, de 100 pesetas o de 20 duros eran las más abundantes, seguidas a distancia por las enormes de 25, que lo mismo servían para compra una bolsa de pipas y distraer así tu hambre, que para echarte una partida en una de las maquinitas de tipo arcade, que poblaban todos y cada uno de los numerosos bares de nuestro pueblo, y que tanto nos enganchaban.

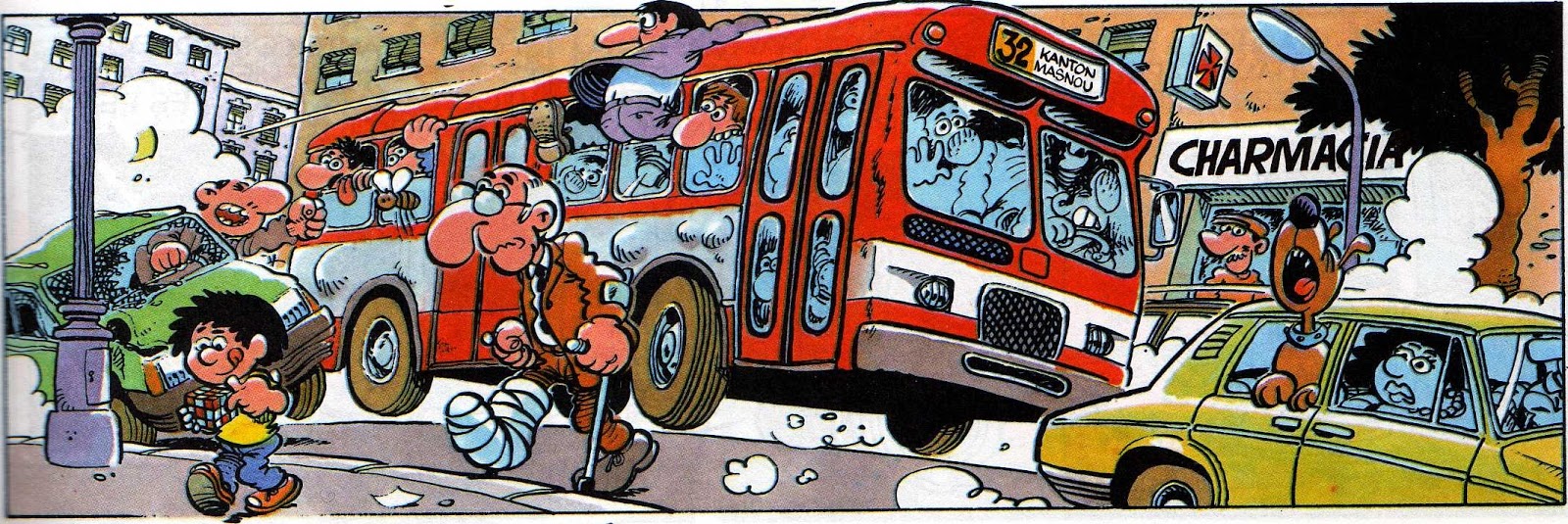

Del viaje en autobús sólo recuerdo a mi amigo y compañero Manu preguntándole insistentemente a Iosu ¿Cuándo llegamos?, y las interminables canciones, que seguramente todos tenemos incrustados en el ADN: ¡Hola don Pepito! (sí, dilo… ¡Hola don José!”), “Es babor que gana que gana…”, “Un elefante, se balanceaba…”, las mofas al “Señor conductor” y los irreverentes y picantones versos de “Pican, pican los mosquitos…”

Y de la estancia, varias sensaciones…

El olor a salitre, la inmensidad del Mediterráneo, y el extraño sabor, indescriptible, de aquel helado color azul pitufo.

El esconder, de manera temerosa y clandestina, una litrona de cerveza en la trampilla del techo de la habitación del hotel, junto a mis compañeros Eugenio y José Luís y el color “amarillo muerto” de la cara de Dieguito, tras su caída al vacío al romperse el tejado de uralita, intentando pasar, sin éxito, desde su habitación a la de las chicas, cegado por sus efervescentes hormonas.

Las visitas a la habitación de Javi “pitufo”, recluido en ella tras la acusación, infundada o no, de intento de hurto (que no robo) de una camiseta en el museo de cera de Barcelona, o los intentos de explicación de los trazos inexplicables de los cuadros de Dalí, por parte de Asun, nuestra malograda profesora.

Y más y más recuerdos que me quedo para mí, y que seguro que mis compañeros de la EGB recordarán cada siempre.

En fin… lo que pasó en Calella, se quedó en Calella (o casi… 😉)